マツダ初の太陽光発電導入! ~AIやドローンを活用し、カーボンニュートラルを推進するプラント技術の仕事とは~

私たちの生活に欠かせない電気。

工場でクルマをつくる際もたくさん電気が必要で、マツダ本社工場内には、いくつか発電所があります。

今回ご紹介するのは、マツダ構内の屋上に設置された太陽光発電所。

マツダは「2035年までにグローバル自社工場内でのカーボンニュートラル実現」を目標に掲げており、この太陽光発電所もその施策の一つです。

このブログでは、太陽光発電導入の舞台裏について、マツダ社内の設備導入・運用管理を担うプラント技術部のメンバーにインタビューした内容をお届けします!

目次

プラント技術部(左から)

プラント技術部(左から)

高 涼太(たか りょうた)

上野 壮平(うえの そうへい)

長田 悠佑(ながた ゆうすけ)

中島 和弘(なかしま かずひろ)

– はじめに、プラント技術のお仕事について教えてください。

長田: 一言でいうと、社内の「器づくり」です。オフィス、工場、食堂、消防署など社内のあらゆる建物に関わっています。

器づくりで意識しているのは、快(カイ)・源(ゲン)・基(キ)の3つ。「快」は社員が快適に過ごせること、「源」はエネルギーを効率的に供給すること、「基」は社員が働く基盤としての建物をつくることです。

器づくりは、つくって終わりではなく、企画設計から運用・管理まで、一気通貫で取り組みます。

– 太陽光発電パネルの導入経緯について教えてください。

長田: 2016年当時、これからマツダでも電気自動車(MX-30 EV MODEL)の開発が進んでいくという中で、プラント技術として何ができるかを考えました。

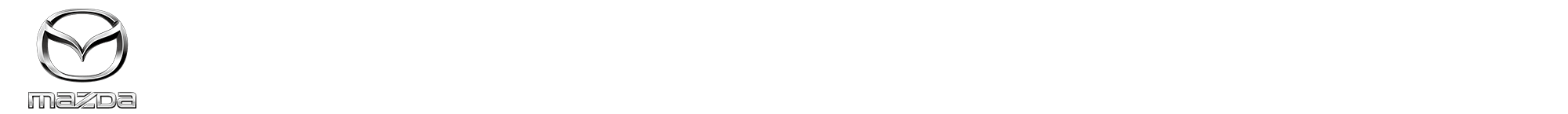

電気自動車は、電気で走っている瞬間はCO2を出しませんが、その電気自体がつくられる時にCO2を出していたら、Well-to-Wheel(エネルギーを作り出すところから車両走行まで)で捉えるとクリーンとは言えません。

私たちは、バッテリーに充電する電気もクリーンにして、クリーンなEVをお客さまにお届けしたいと考えました。

「クリーンな電力でクリーンなEVを生産する」をコンセプトに、再生可能エネルギーの活用を自主提案したのが始まりです。

MX-30 EV MODEL

MX-30 EV MODEL

– さまざまな再生可能エネルギーがある中で、「太陽光発電」を選んだのはなぜですか?

長田: 「設備導入までに要す時間(リードタイム)」と「発電量」の、2つの観点で選びました。

再生可能エネルギーには、太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなど、さまざまな種類があります。

それぞれの導入にかかるリードタイムと電力単価を表に表すと、太陽光発電はリードタイムが短く、かつ、発電エネルギーを得るのにかかる単価も安く済むということが分かりました。

また、広島本社のある瀬戸内地方は国内でも日射量が多く、太陽光発電に適した気候です。

発電量の観点でも、太陽光が適していることから、まずは太陽光発電の導入を検討していくことにしました。

– 初めて太陽光発電パネルを導入するにあたって、大変だったことはありますか?

長田: まず目標に掲げたのは、単にCO2を減らすのではなく、「発電効率を最大化する」ことです。太陽光発電パネルは初めて扱う設備でしたので、事前検討にとても苦労しました。

特に大変だったのは、太陽光発電パネルの素材選定です。太陽光発電パネルの素材には、さまざまな種類と特徴があります。

私たちは、カタログ値を鵜呑みにするのではなく、実際に社内にさまざまな素材の太陽光発電パネルを設置して、発電量や経年劣化・温度特性など複数の観点で独自評価を行い、2年かけて素材を選定しました。

太陽光発電パネル

太陽光発電パネル

また、「発電効率を最大化するパネルの置き方」を決める際にも、試行錯誤しました。

一般的には、太陽が昇って沈むまで最も陽を浴びる「南向き」に、太陽が昇る高さの季節変化を考慮した「30度」でパネルを固定するのが最も効率が良いとされています。しかし、これは「パネル1枚」で考えた場合の最適解です。

例えば、30度でパネルを設置すると、後ろに影ができます。角度がついているほど影が伸びるため、複数枚設置する場合にはパネルの列の間隔を広く取らないと一部が影に隠れて発電量が下がります。

実際には、限られた敷地内にパネルをたくさん設置し、各パネルからできるだけ多くの発電量を確保したいため、パネルの設置間隔、太陽の高度変化とパネルの影の長さ、設置場所の面積など、あらゆる要件を加味した上で、最大効率で発電できる設置角度を決める必要がありました。

さまざまなシミュレーションを行った上で、今回のパネル設置場所で最も発電効率が高くなる「南向き10度」という角度を導き出しました。

– 実際に設置された太陽光発電パネルの規模は、どのくらいですか?

長田: 本社工場のある建屋の屋上11,000m2にもなる敷地に、約2,700枚の太陽光パネルを設置し、年間約1,500MWhの電力を生み出しています。

これは一般家庭の年間使用電力の約350世帯分にもなります。MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島のナイター(年間約50試合)で使用する照明の電力に換算すると、約11年分を1年間で発電する計算です。

屋上で太陽光発電した電力を、階下のEVバッテリー充電設備で使用

屋上で太陽光発電した電力を、階下のEVバッテリー充電設備で使用

この場所を、マツダ最初の太陽光パネルの設置場所に選んだのにも理由があります。

マツダ初の電気自動車「MX-30 EV MODEL」のバッテリー充電設備が、この建屋の階下に導入されることが予定されていたためです。

発電した電気をすぐ下のバッテリー充電設備に送り、EV充電に使用することで、発電で得た電気のロスを最小限にして、効率よく電気を使うことを実現できました。

6月に量産が開始された MX-30 e-SKYACTIV R-EV用のバッテリーもこちらで充電しています。

– 太陽光発電で生み出された電力がすべて、MX-30 EV MODEL/e-SKYACTIV R-EV のバッテリー充電に使われているのですか?

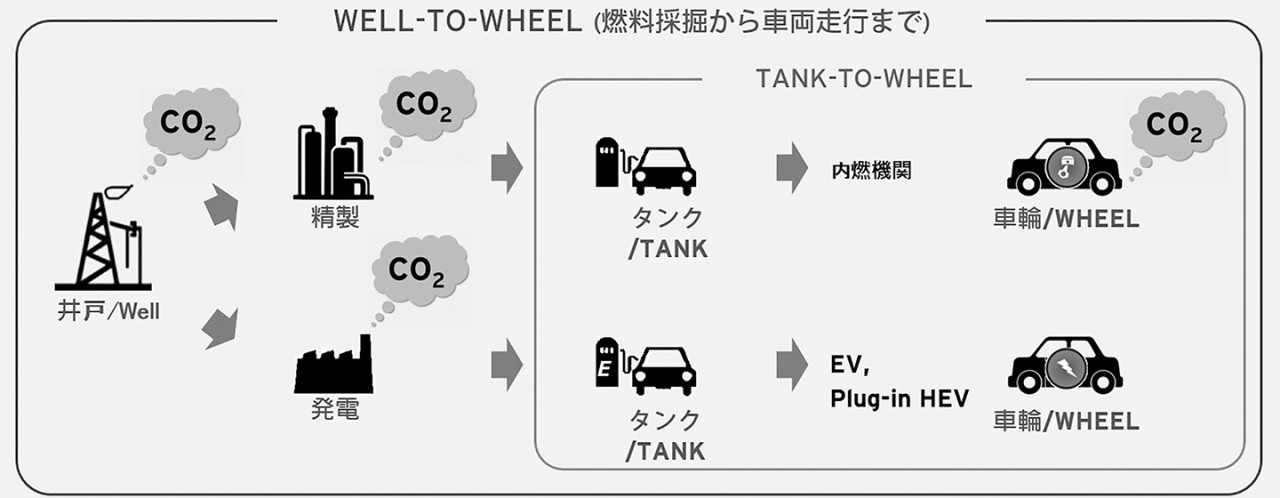

長田: 実は、MX-30 EV MODEL/e-SKYACTIV R-EVのバッテリー充電とその組立に使用している電力は、太陽光発電パネルで生み出された電力の約20%程度です。

残りの80%は、その他の生産工程で利用されています。

安定した電力を維持するためには、常に太陽光発電パネルの状態を把握しておくことが必要です。

約2700枚のパネルを人が目視で点検するのは大変ですので、運用のメンバーには、本当にさまざまな方法を検討してもらいました。

– 具体的には、どのような検討をおこなったのでしょうか?

中島: 最初は、人が行う目視点検の代替としてドローンの活用を検討していました。

プラント技術部には、もともと高所点検などに使えるドローンを試験的に導入していましたので、予め撮影ルートをプログラミング入力し、太陽光パネルの列に沿って、肉眼と同じ映像と赤外線の映像の2種類を撮影してみました。

実際得た写真や動画データから人が異常を判別しようとすると、非常に時間がかかってしまい、別のやり方を模索することになりました。

高: そこで、発電量から異常を検知して、不具合のあるパネルをある程度絞り込めるようなシステムを作れないか考えました。

ただ、太陽光発電は天候によって発電量が変わるため、発電量だけ見ても異常かどうか瞬時に判別するのは難しいのです。

それを自動検知できるようにするために試行錯誤したのですが、前例が無く、なかなか解決の糸口が見つかりませんでした。

そんな時に、中島さんや上野さんと議論している中でヒントをもらい、視点が広がりました。

上野: 「太陽光パネルの運用管理」という新しい仕事が加わった際、現場では、新たな点検に割ける工数があまりないことも認識していました。

高さんの悩みを聞いた時、異常検知をシステム化することで現場の負担を最小限にできると思いました。

私は部内でAI活用推進をリードしていたこともあり、高さんに「この問題にはAIが使えるのでは?」と提案してみたところ、すぐ検討に着手してくれて、1カ月後にはシステムが出来ていてかなり驚きました(笑)

高: 「クリーンな電力でクリーンなEVを」という思いで導入された太陽光発電パネルですし、現場の負担も認識していましたので、すぐにでもクリーンな電力をたくさん作れるようにしたかったのです。

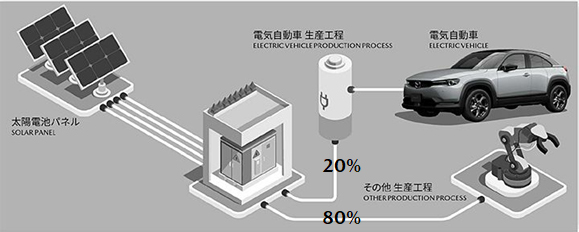

こちらが異常検知のグラフで、この赤く囲まれている範囲内に発電量データがおさまれば合格です。パワコン※毎に発電量データを抽出して、異常を検知します。

※パワーコンディショナーの略称: 複数枚の太陽光パネルで発電された直流電流を集めて、交流電流に変換する装置のこと。

このシステムの運用を開始してから1年ほど経過しましたが、パワコンの部品の故障や一部のパネルに積もった雪など、何度か異常を検知して迅速な対応につなげることが出来ました。

正常な発電量データをAIに学習させ続けているので、検知精度も上がってきています。

– 太陽光発電パネル導入の成果について教えてください。

長田: マツダの太陽光発電設備は2021年7月~23年6月の2年間で、スギの木 約24万本分に相当するCO2削減に貢献することができました。

ただ、2035年のグローバル自社工場でのカーボンニュートラル実現に向けては、クリーンな電力を外から調達してくることも必要となります。

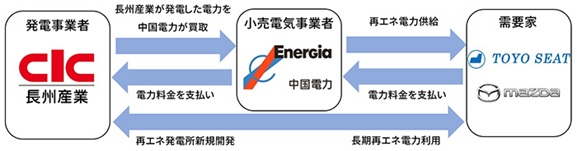

そこで現在は、社内の太陽光発電設備だけでなく、再生可能エネルギー由来の電力の調達を進めるオフサイトコーポレートPPA ※という仕組みで、地域のみなさんとともにCO2削減に取り組んでいこうとしています。

※オフサイトコーポレートPPA: 電力需給に関わる事業者同士が連携し、中国地方のカーボンニュートラル社会の実現と持続的な経済発展に貢献する取り組み

オフサイトコーポレートPPAの仕組み

オフサイトコーポレートPPAの仕組み

再生可能エネルギー由来の電力を発電事業者さんからマツダが長期的に買い取ることで、中国地方のカーボンニュートラル社会の実現と持続的な経済発展に貢献する取り組みです。

– 最後に、今後の展望やこれから取り組んでみたいことについて教えてください。

中島: 私は、後進や若手がより仕事を楽しんでやりがいを持って取り組めるようサポートしていきたいです。

太陽光発電パネルの仕事もそうでしたが、日々の仕事を実直にやってくれている中でも、少し視点を変えてみることで気づきが生まれます。

自分の仕事を進化させていく面白さをもっと経験できるようサポートするのが私の役目だと思っています。

長田: 今後はCO2を削減するだけではなく、いかにコストを安く効果的に再生可能エネルギーを導入していけるかがビジネスの視点でも大事になってくると思います。

社内では、太陽光だけでなく様々な再生可能エネルギーの実証実験に取り組んでいますので、それぞれの特性に合った活用の可能性を探りつつ、地域と協力し地域で経済を回していきながらCO2削減を達成していきたいです。

上野: 太陽光発電パネルの異常検知でAI活用の手応えを感じましたので、他の課題解決にもAI活用を展開していこうと取り組んでいます。

社内だけでなく、オフサイトコーポレートPPAにもこのAI診断技術を活かしていきたいですね。

地域や社外の方々と協力し、効率的に太陽光発電を維持できるようWIN-WINの関係づくりに貢献していきたいと思っています。

高: 今の太陽光発電パネルの異常検知システムでは、異常が見つかった際に人が点検に行っていますが、もっと効率化したいですね。

例えばAIで異常箇所をある程度絞り込んだらドローンが異常箇所を自動撮影して報告する、といった技術も必要になってくると思います。

オフサイトコーポレートPPAの取り組みなどを通じて、発電事業者さんの技術も学びながら、よりよいシステムを作っていけたらと思います。

また、太陽光発電パネルの運用だけではなく、プランド技術部の仕事の中には点検に時間がかかったり、危険を伴う高所点検などの運用業務もあります。

そうした業務の負担を減らし、効率化していく技術を生み出していきたいと考えています。

太陽光発電設備に携わるプラント技術部のメンバーたち

太陽光発電設備に携わるプラント技術部のメンバーたち

マツダは今後、2035年のグローバル自社工場でのカーボンニュートラル実現に向け、さらにクリーンな電力を用いたクルマづくりに貢献すべく、使用するエネルギーを再生可能エネルギーに転換する取り組みを進めます。

マツダでは、お客さまにもこうした取り組みを知っていただけるよう、「マツダミュージアム」の車両組立工程見学コーナーに、太陽光発電に関する展示モニターを設置しています。ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。

今後もマツダのカーボンニュートラルの取り組みにぜひご期待ください!

■関連リンク

環境への取り組み – カーボンニュートラル化に向けたマツダの挑戦(オフィシャルサイト)

マツダが挑むマルチソリューション ~CX-60で目指した本質的CO2削減と走る歓びの両立とは~(公式ブログ)

カーボンニュートラルに向けた次世代バイオ燃料の取り組み! マツダが考える未来とは?(公式ブログ)

MAZDA MX-30 EV MODEL(オフィシャル車種サイト)

「MAZDA MX-30 e-SKYACTIV R-EV」の量産を開始(ニュースリリース)

■CLUB MAZDA

当記事は、CLUB MAZDAに以前掲載された内容に、加筆・修正してお届けしました。

CLUB MAZDAは、マツダに興味関心をお寄せいただいている皆様と「もっとつながる」新しい無料会員サービスです。新型車情報やマツダ車のお役立ち情報、壁紙カレンダーなど、カーライフが豊かになるような限定コンテンツを配信していますのでぜひご登録ください!

https://www.mazda.co.jp/clubmazda_intro/