【CX-5 開発の舞台裏⑤】色のエキスパートたちが挑んだのは、本能で美しいと感じる光をつくり込むことだった

CX-5の開発に深く携わった、エンジニアやデザイナーをご紹介する、「CX-5開発の舞台裏」シリーズ。

第5回目の今回は、新開発のボディカラー「ソウルレッドクリスタルメタリック」を担当した3名が登場します。

瑞々しく鮮やかな透明感を実現した『赤色』が生まれた裏側には、理想の色をとことん追求する、開発チーム全員の一途な想いがありました。

目次

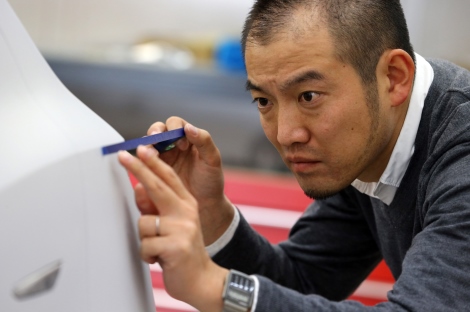

デザイナーが差し出したのは、ルビー色に輝く一つのグラスだった

クリエイティブデザインエキスパートの肩書を持つ岡本圭一(おかもと けいいち)は、魂動(こどう)デザインを象徴するソウルレッドプレミアムメタリックやマシーングレープレミアムメタリックの開発でも中心的な役割を担った、まさにカラーデザインのエキスパートだ。

「理屈抜きで人が美しいと思う、ぱっとみた瞬間から人の心を掴んで離さない世界一の赤色を作りたい。キャラクターラインに頼らない、引き算の美学による造形に進化したCX-5。だからこそ、ボディの絶妙な面の変化を余さず見せることができる新しい赤色(ボディーカラー)が必要だ」

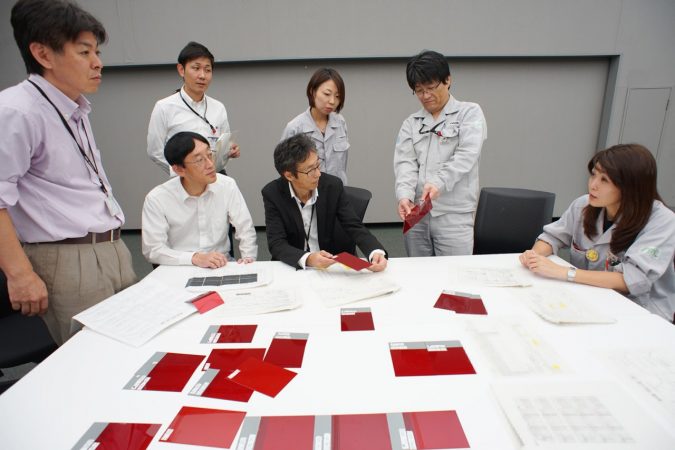

岡本の強い想いのもと、開発、生産、サプライヤーなど関連メンバーが集まりタスクチームを結成し、新しいソウルレッドの開発がスタートした。

ソウルレッドクリスタルメタリックを開発していくにあたり、岡本はメンバーに新しい色に求める3つのイメージを伝えた。

一つ目は、「マグマのように内からエネルギーを放つハイライト部の高彩度」

次が、「透明度の高い濁りのないシェードの深み」

そして最後が、「緻密で硬質な質感が見せる艶やかな輝き」

ただ、こうした言葉だけでは、理想の色のゴールイメージをメンバーと共有するのは難しい。

岡本はルビー色に輝く一つのグラスを差し出し、チームに問いかけた。

「透明感のあるルビーや、この赤いグラスのような、濁りの無いシェードの深い『赤』を何とか表現できないか」

本質を追求していくと、無駄なものが入り込む余地がなくなる。カラーもおのずと引き算に。

岡本の言葉を聞き、タスクチームのメンバーたちは、頭をひねった。

そして、目指すべき理想の色を全員で共有するには、岡本の視覚と感性を数値化するしかないと考えた。

車両実研部の山根 貴和(やまね たかかず)は、その方法として、本来人工衛星から地球の資源探査するために開発された、極めて高精度な光学測定装置を使うことを思いつき、急遽導入を決めた。これは通常、色の開発に使うことは無い方法だ。

その光学測定装置を使って、岡本が見て感じた同じ場所で、同じ目の位置・方向からルビー色のグラスなど、理想に近い対象物の光のスペクトルと彼の感じ方の関連性を分析し、目指すべき赤色のゴールを数値化したのだ。

「“岡本の思い描く理想の赤”を、人間工学的に数値化するという翻訳作業を行いました。そこまで踏み込んで分析したからこそ、人間の視覚による色の認識と、理想に掲げる色の特性を合わせることができました」と山根は言う。

一言で赤色と言っても、色々ある。

人が透明度の高い深い赤色を見ると、通常は青味がかっているように感じるという。

ただ、光学測定装置で測ってみると青の成分は全く無く、青味を感じるのは単なる人間の錯覚であることが分かった。逆に赤以外の色が混ざると人間はそれを濁りと捉えることが分かってきた。

要は、イメージをもとにあれこれ色を混ぜるのではなく、赤という色をピュアに突き詰めて純度を上げていくことこそが、目標にたどり着く方法だと気づかされたのだ。

岡本は言う。

「本質を追求していくと、無駄なものが入り込む余地がなくなる。カラーもおのずと引き算になるんです」

日本の技術で、進化した「世界一の赤色」をつくりたい

こうして、チーム全員で目指した理想の色を実現するため、量産開発に取り組んだのが、塗装技術グループの寺本浩司(てらもと こうじ)だ。

寺本らが直面した最大のチャレンジは、この色を環境負荷の少ないアクアテック塗装に適応するよう、3層の塗膜で成り立たせることだった。

ちなみにマシーングレープレミアムメタリックでは、高輝度アルミフレークを並べた反射層の下に漆黒顔料の吸収層を設け、アルミフレークの隙間から下の黒を見せることで、艶やかな金属感と陰影のコントラストを強調した。

(写真左:マシーングレープレミアムメタリックの塗膜構成図(左)と、ボディパネル(右))

「艶やかで深みのある鮮やかな赤」を表現するためには、「マシーングレープレミアムメタリック」の塗装技術を用い、反射層と吸収層の上に赤の透過層を重ねる方法があった。

しかし、それではクリア層を含めると計4層。生産ラインを2回通さないといけなくなり、環境への負荷が増す。それは絶対に避けたかった。

そこで、高輝度アルミフレークに加えて光を吸収してシェードの濃さを強める光吸収フレークを新たに採用し、反射層と吸収層の機能を1層で実現する画期的な方法を思いついた。

(写真:マシーングレープレミアムメタリック(左)とソウルレッドクリスタルメタリック(右)の塗膜構成図)

それだけではない。匠の技で磨き込まれた金属のような緻密な質感を実現するため、アルミフレークの形状やサイズにもこだわった。

「人間の目が見分けられる最も小さな粒子は、約30cmの距離で25ミクロン程度と言われていますが、私たちはフレークのサイズを12~15ミクロンに揃えることで、粒子感をなくすことを目指しました」

チーム全員の一途な想いと情熱がこうした様々な新技術を生み出し、新しい赤を完成させた。

チームには社外のサプライヤーもいる。彼らは一体なぜそこまで情熱を持って取り組むことができたのか。

(写真:社外のサプライヤーも含むタスクチームでの討議シーン)

寺本は言う。

「日本の技術で一番いいもの、『世界一の赤色』、を一緒につくりませんか。と、何度もメンバーと話しました。モノづくりに関わる者どうし、その想いが伝わらないわけはありません」

この言葉に、魂動デザインを象徴する新しいカラーづくりに挑んだチーム全員の想いが詰まっている。

最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました!

次回は、ドアを開いたときの見栄えやタイヤハウスの中など、普段目に付きにくい領域の美しさを追求した、CX-5の「準意匠活動」についてご紹介します。どうぞお楽しみに。

▼ソウルレッドクリスタルメタリックをはじめとした、マツダの塗装技術「匠塗~TAKUMINURI~」について、こちらもご覧ください。

http://www.mazda.co.jp/beadriver/design/takuminuri/ (マツダオフィシャルサイト)

▼【CX-5開発の舞台裏】これまでの連載

①目指したのは、すべての乗員が走る歓びに満たされるクルマづくり

https://blog.mazda.com/archive/20170608_01.html

②マツダらしさ、日本らしさにこだわり、魂動デザインをより高い次元へ進化させる

https://blog.mazda.com/archive/20170615_01.html

③チームを超えたコラボレーションで実現したエクステリアデザイン

https://blog.mazda.com/archive/20170622_01.html

④ブレない想いで到達した、ひとつ上のインテリアデザイン

https://blog.mazda.com/archive/20170703_01.html